|

|

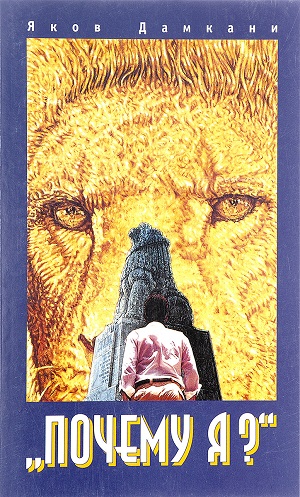

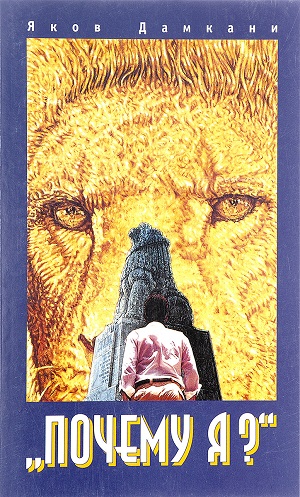

Почему я? |

Яков Дамкани |

|

По пути из синагоги домой мы проходили мимо ручья, где мама по будним дням стирала белье. Этот ручей, вытекавший из подножия Нафталийских гор, был для нее и школой, и синагогой. Здесь она училась справляться с трудностями повседневной жизни, и учеба эта давалась нелегко. Здесь она, стоя в воде, топтала босыми ногами белье, как виноград в давильне; с печалью в глазах, но с благостью в сердце она обращала к Господу свои безмолвные молитвы. Казалось, в нежном шепоте родниковых струй слышались вздохи ее души.

Маме приходилось заботиться о восьмерых детях, и я мог только поражаться, откуда у нее брались силы нести это бремя одной, да притом одаривать нас таким теплом, такой любовью. Рано утром я помогал ей отнести грязное белье к источнику, а на закате – доставить его, свежевыстиранное, домой. В свете заходящего солнца капельки пота сверкали на ее лице, как алмазы. Она никогда не жаловалась, не ворчала, но без устали трудилась, не думая о своих собственных нуждах и желаниях.

Глаза моей матери научили меня безропотно принимать все, что бы ни принесла жизнь. Ее маленькая «синагога у ручья» была совершенно непохожа на большую и богато обставленную отцовскую, но для меня она была не менее святой.

Я вспоминаю ямим нораим (десять дней благоговения) перед йом Кипуром, когда мы ходили к ручью для традиционного обряда ташлих – символического выбрасывания наших грехов в воду. Мне кажется, мама исполняла этот обряд день за днем круглый год, а не только перед большим праздником.

Когда-то отец привез из Персии (теперь это Иран) в Израиль свою семью, в которой уже тогда было пять детей и ожидали шестого. Когда маме пришло время рожать, ее отвезли в шотландскую больницу в Тиверии (Тивериаде) – там располагалось ближайшее к Кирьят- Шмона родильное отделение. И вот в раскаленный от жары июльский день на свет появился я – первый в семье мальчик-сабра, то есть уроженец Израиля. Меня нарекли Яковом. В дальнейшем родились еще две девочки, и в семье стало десять человек – восемь детей и отец с матерью.

Отец был портным и плетельщиком циновок, он научился этим ремеслам в Иране. По натуре человек скрытный и сдержанный, он всегда держался на некотором расстоянии от нас, от жизни семьи. Иногда я приносил ему на работу обед; он принимал его из моих рук без единого слова, как нечто само собой разумеющееся. Говорил он мало и редко обращался к нам, детям.

Однако отец делал все, чтобы обеспечить свою семью. Много лет он работал на стройках, но всегда мечтал приобрести независимость и завести собственное дело. Помню, одно время он держал зеленую лавку на рынке под открытым небом в Кирьят-Шмона – это предприятие, мягко говоря, не имело большого успеха. То же можно сказать о ресторане, который он много позднее открыл у центрального автовокзала в Тель- Авиве. Как-то так выходило, что предпринимательское счастье не улыбалось моему отцу. Все средства, которые он вкладывал в осуществление своей мечты, уходили на множество первоначальных расходов, а прибыли почти не приносили.

Так что, несмотря на все искренние усилия отца нас обеспечить, весомая доля бремени по ведению хозяйства и поддержанию жизни семьи ложилась на хрупкие плечи матери. День и ночь она трудилась уборщицей в чужих домах. Меня это никогда не смущало, я не видел в том ничего постыдного. Мама трудилась с восхода до заката, а мы, дети, как могли, помогали ей. Вспоминая те годы, я жалею только о том, что не помогал ей больше.

Наша семья из десяти человек жила в полутора- комнатной квартирке на самой северной улице Кирьят- Шмона. Каждый вечер нам приходилось раскладывать на полу матрасы – квартира превращалась в сплошное поле матрасов. Мы ворочались, вертелись, укладывались на них и так и эдак, пока не засыпали одной большой и счастливой кучей. Никто никогда не жаловался на тесноту. И вот удивительно: современные семьи имеют по отдельной комнате на каждого ребенка и все равно жалуются на тесноту!

В долгие холодные зимние вечера в Кирьят-Шмона в середину комнаты ставили горящую керосинку, и мы, дети, собирались вокруг нее под огромным одеялом. Мама садилась в центр, как наседка, собирающая своих цыплят под крылья, и рассказывала нам о своей жизни. Одним из любимых нами рассказов была история о том, как они с отцом эмигрировали из Персии.

«Когда мы сошли с самолета в аэропорту «Лод» (Международный аэропорт имени Бен-Гуриона), люди из Еврейского миграционного агентства погрузили нас и других репатриантов на большие грузовики и повезли на новое место жительства. Вдруг, когда мы проехали уже с полдороги, наш отец заподозрил неладное. «Очень уж долго едем», – решил он. Хотя он совершенно не представлял себе географии Израиля, здравый смысл подсказывал ему, что нас, чего доброго, завезут слишком далеко от столицы. Он поднял крик, стал барабанить в стенки и пол нашего фургона, требуя объяснить, куда нас везут. Водитель сумел уговорить и утихомирить его и так довез нас до самого севера страны, до поселения Хальса, ныне известного как Кирьят-Шмона.» Каждая новоприбывшая семья получила в качестве жилья маленькую будку, обитую листовой жестью, а для приготовления пищи - керосинку с коптящим фитилем. Затем керосинку сменил более современный, но более шумный и гораздо более опасный примус, также работавший на керосине. Кроме того, нам выдали несколько шерстяных одеял и продуктовые карточки на каждого, позволявшие приобретать в местном магазине некоторые основные продукты.

В то время наше государство, наводненное потоком репатриантов, старалось растянуть свои скудные ресурсы, чтобы обеспечить минимальный паек питания каждому новоприбывшему. Каждый из нас получал в неделю два свежих яйца, немного растительного масла, муки, сахара, сухого молока, яичного порошка, белый жирный маргарин из масла кокосовой пальмы и около двухсот граммов говядины на целый месяц. Несколько позже стали выдавать рыбное филе, ввозимое из Скандинавии, и долгое время оно было для нас единственным источником белка.

У беременных женщин, долгие часы простаивавших перед продуктовой лавкой, чтобы отоварить недельные карточки, иногда из-за крайнего истощения случались выкидыши. Казалось, мы живем на самом краю света. За пределами нашего поселка мы могли видеть лишь огни арабских деревень через границу с Ливаном. К югу от нас начинались Хулехские болота. Через них, извиваясь как змея, шла узкая асфальтовая дорога, связывавшая Верхнюю Галилею с далекой Тиверией – еще одним северным городом Израиля, который, впрочем, казался нам дальним югом.

Отец с моими старшими братьями и сестрами отправлялся на работу – пропалывать газоны перед домами ашкенази, которых в Кирьят-Шмона было совсем немного по сравнению с сефардами. В те дни это называлось работой на общественных началах. В конце концов, никто не мог платить за работу, ни у кого не было денег. Да и кому они нужны были, деньги? Получить пищу можно было только по карточкам, и они были для нас дороже золота. Тогда нельзя было заплатить за продукты деньгами, и никаких товаров, кроме выдававшихся по карточкам, просто не было. Черный рынок почему-то еще не добрался до «дальнего севера», до Кирьят- Шмона, хотя в больших городах он процветал.

В сотый раз мама спрашивала нас: «Рассказать, как я повстречала вашего отца?» И хотя мы, разумеется, уже знали эту историю наизусть, нам никогда не надоедало снова и снова слушать рассказ о зарождении нашей семьи.

«Однажды в Тегеран, столицу Ирана, приехал на осле молодой человек. Он прибыл в большой город из деревеньки Демованд, затерявшейся где-то далеко в высокогорье Персии. Еще в молодости потерял он родителей, и в родной деревне ему не на что было особенно рассчитывать. Поэтому он оседлал своего осла и отправился в столицу в надежде добиться лучшего будущего. В те времена на подобное решались очень немногие!

Так вот, этот молодой человек снял комнату в доме моих родителей. Он постоянно преследовал меня взглядом. По вечерам он швырял камешки в окно, чтобы привлечь мое внимание. Родителям не очень- то нравился мой ухажер, но он упорствовал и в конце концов завоевал мое сердце. Вот так молодая и привлекательная учительница французского стала женой этого необразованного молодого деревенского нахала. А потом и вашей мамой...»

Не раз замечал я в тоне этого рассказа легкую задумчивость. Ведь моя мать могла выйти замуж за доктора или адвоката, за кого-нибудь с более высоким положением в обществе или образованием, а ей пришлось довольствоваться таким простым человеком, как мой отец. И все же я благодарю Бога за то, что она вышла за него – ведь иначе я был бы не я. Честно говоря, у меня нет никакого желания быть кем-то другим!

Еще я помню Лупу, деревенского дурачка. Это был одинокий, бессемейный румынский еврей, переживший Катастрофу. Он с трудом говорил – заикался, жил в крошечной темной клетушке неподалеку от нас. Скудное пропитание он зарабатывал, пася овец своего владельца на окрестных холмах. Каждый вечер на закате мы могли издалека слышать звон колокольчика, болтавшегося на шее первого барана, за которым с громким блеянием плелась вся отара. Мы слышали и раскатистый рокот – «Р-р-ррр!», – которым Лупу направлял стадо в загон. На эти звуки мы сбегались к большой отаре, перед которой шагал Лупу; каждый из нас выбирал себе овцу и садился ей на спину, как на осла. Бедняга пастух осыпал нас сочной румынской бранью, а мы только хохотали в полном восторге. Лишь спустя несколько лет мы узнали о его трагическом прошлом и больше никогда не насмехались над ним.

Однажды ночью загорелась соломенная крыша соседского амбара. Огромные языки пламени вздымались к небу, пожирая все, что могло гореть, и распугивая по окрестности обезумевший скот. Между нашим домом и амбаром был пустырь, поросший колючим кустарником, так что мы все выскочили на двор с резиновыми шлангами, поливая водой полыхающие заросли, чтобы огонь не перебросился на наш двор.

Раньше на месте этих буераков росли виноградные лозы и яблони. Помню, мой старший брат, будучи по натуре лицемером, строго запрещал нам срывать яблоки прежде, чем они созреют, но настоять на соблюдении этого запрета ему никак не удавалось.

В ту пору, до наступления эры стальных дверей и хитрых замков, все дома стояли открытыми. Открыты были и наши сердца. Каждый мог зайти в любой дом и выйти из него в любое время дня и ночи, и все мы были одной большой семьей, и в радости, и в горе. Никто не был богаче своего соседа. Это было настоящее братство бедняков без зависти и раздоров. Эти пороки человеческой натуры стали нам известны лишь много лет спустя, когда и до нас добрался «прогресс».

Когда мне было десять лет, моя сестра Зива и я решили внести свой вклад в семейный котел. В первый день летних каникул с восходом солнца мы отправились в ближайший мошав (сельскохозяйственный кооператив), чтобы подзаработать на сборе яблок. Весь день мы трудились с большим прилежанием. Вечером, когда мы подошли к бригадиру, чтобы получить заработанное, он заплатил нам ровно столько, сколько стоили билеты на автобус до дома. Правда, он разрешил нам взять с собой столько яблок, сколько мы могли унести, и с тем отправил восвояси. Я, десятилетний ребенок, был глубоко обижен таким обращением.

Вообще-то, вспоминая о детстве, я не испытываю чувства тяжести, у меня нет осадка горечи или обиды на события того времени. Скорее наоборот – ведь тогда мы были удивительно чисты и наивны. Наши потребности были крайне скромны, мы довольствовались тем, что имели. Если между нашими родителями и бывали какие-то разлады, они скрывали их от нас, детей. Свои трудности и невзгоды они держали при себе, а нам позволяли прожить детство настолько счастливо и беззаботно, насколько это было возможно. Оглядываясь назад, я думаю, что, если бы мне довелось начать жизнь заново, я бы ничего не стал менять.